☆竹の話 その三

竹は木か草か?

鶏と卵どちらが先?同様、分からない時の代名詞です。

木質化するのに、二次肥大成長せず、年輪が無い・・・・・・

これからも論議は続くでしょう・・・・・・。

竹の利用法

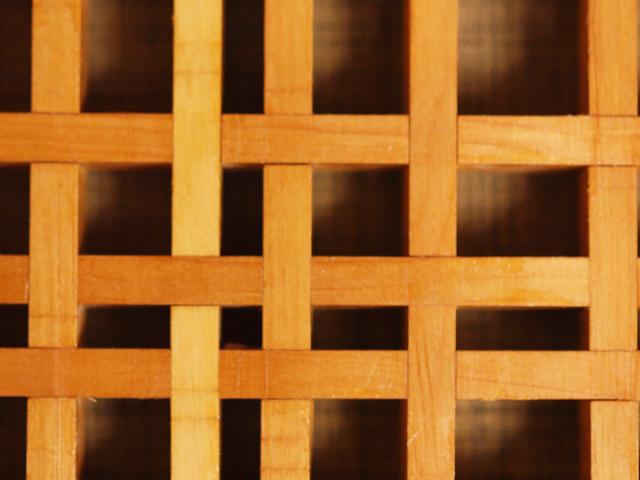

建築資材・建築補助資材・楽器材料・容器・ロープ・日用品・工芸品・文具・玩具・漁具・武具・生薬・食材・茶材・紙材等々・・・

最近まで竹は人間の生活とは切っても切り離せない材料でしたが、近年もっと便利な材料の開発が進み過去の遺物化してきています。

最近では、竹搾(竹酢)液や竹炭などが見直されてはいますが、最盛期ように竹を大量に使う産業は無くなりました。

便利さだけを追求して、もっと大切なものを、どこか遠くに置き忘れてきてしまったのではと思っているのは私だけでしょうか・・・・・。

放置タケヤブ(竹林)

良く手入れされた竹林の竹立てはモウソウチクで3~6本/坪、ハチクはその倍、マダケはその中間といわれてきましたが、竹の需要がなくなった今、昔の竹林は放置され、荒れ放題のタケヤブと化しています。

先日数えたモウソウチクの放置タケヤブは、28本/坪もあり大変驚きました。

竹林は地下茎が縦横無人に走り地表近くを覆う為、がけ崩れには強いものの、風・地すべりには非常に弱く、また、モウソウチクは繁殖力が強く、周りの樹木の光合成をさまたげ、森林崩壊の一因として大きな問題になっています。

花をつけて、竹林全体が枯れても、十年後に再生してもっと繁殖力を持ったタケヤブになります。

竹と生花

古くから竹は、めでたい植物として使用されてきました。

正月には門に飾り、床に生けて、一年の吉兆を迎える習慣が今でも残ってます。

しかし、竹は切って直ぐ水に挿しても、数時間で葉が丸まり生花の中では水揚げが困難なものの代表とされており、いろいろな水揚げ方法が試されてきました。

古来、華道各流派では、流派秘伝として免許皆伝者へ特に伝授するほど慎重であったと聞きます。

此処に華道会に伝わる、竹の水揚げ法を紹介します。

竹の水揚げは、他の草花のような「下部切り口」からでなく「最下部の節を残して節を抜き内部全体へ上から給水する」ことは共通しています。

- 湯1リットルに塩70gの割合の湯を注ぐ方法

- 熱湯を注ぐ方法

- 100倍のハッカ湯を注ぐ方法

- 2倍のニガリを注ぐ方法

- コショウ・酒・アルコール・アンモニア等を用いる方法(臭いの飛散や水の蒸発には注意)

しかし、薬・湯等を使わずとも、水揚げの基本を守ることで幣店”うつわ”では毎年1月、2月の2ヶ月間一本のモウソウチクを生かしております。

その方法を紹介します。

- 伐採は朝出来るだけ早く‐強風時は避ける

- 水の切れる時間は出来るだけ短く

- 枝葉の出ている節を抜く

- 水道水を入れる

- 葉の数はできるだけ少なくする(半分以下)

- 水やりはこまめにギリギリまで(週2~3回)

- 涼しい場所(冬なので寒い場所)に置く

-平成二十五年の竹の寸方-

(Ø70-Ø55mmx2.3Mx10節‐枝葉‐7節)

生竹が簡単に手に入る方、是非挑戦してみてください。